熱レンズ顕微鏡を用いたマイクロチャネル内流速測定

1.はじめに

マイクロ化学チップの中の化学種の濃度、温度、圧力、そして流速を正確に計測する技術が求められている。

そして、これらの濃度や物性値を測る検出器は、サイズが小さくなければならない。

そのため当研究室では、マイクロチップ中の非蛍光性物質の濃度を高感度に測定するために熱レンズ顕微鏡(TLM)を開発し、

(株)日本板硝子製のSELFOCTMレンズを用いることでその小型化に成功した。

そこで本研究では、この技術を応用することで小型の流速計の開発を試みた。

2.原理

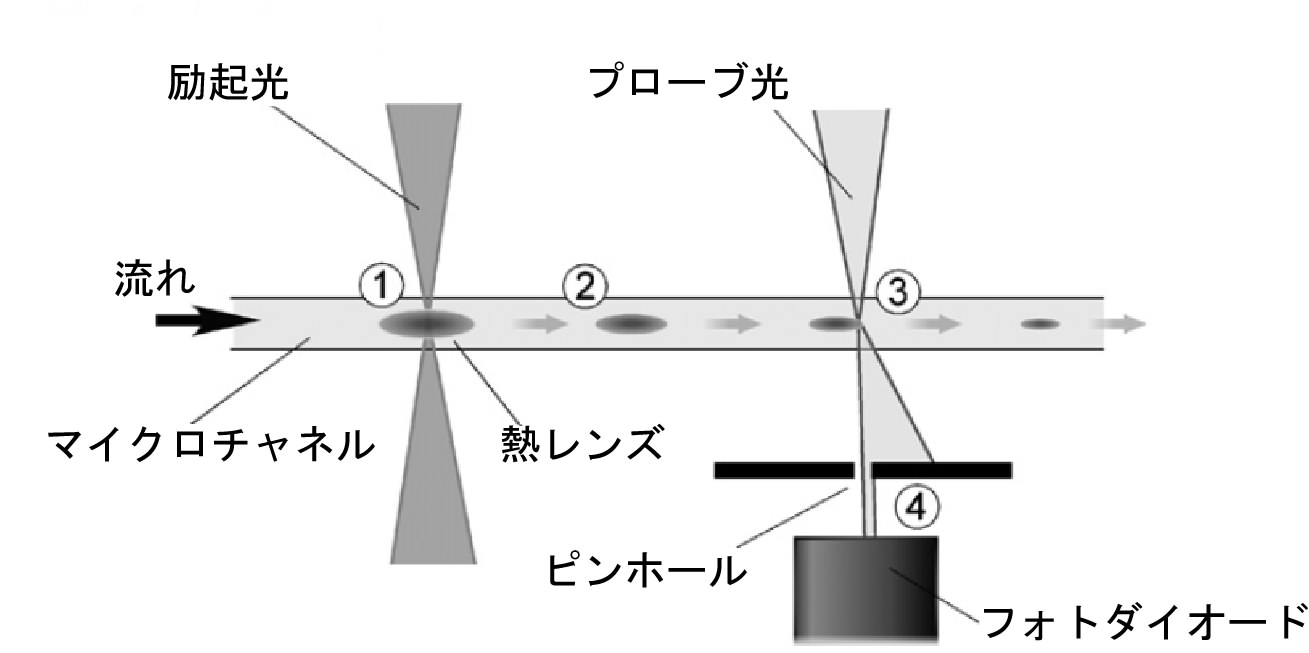

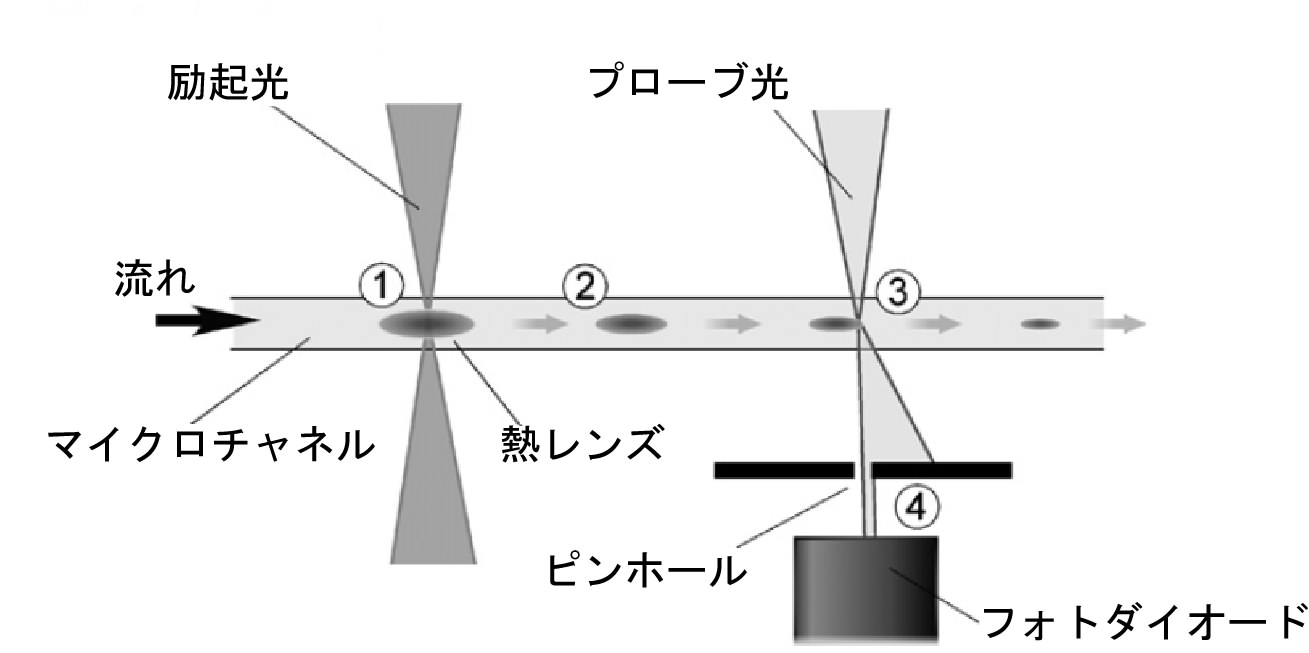

熱レンズ効果を用いたマイクロ流速計の原理を図1に示す。マイクロチャネル内を流れる溶液に励起光を集光すると、

溶液が励起光を吸収して発熱し、焦点部の屈折率が変化する。これを熱レンズ効果という。

一方、励起光からみて下流側にプローブ光を集光すると、流路内を流れてきた熱レンズによってプローブ光が屈折し、

ピンホールを通る光量が変化するのでこれを検出する。

ここで、熱レンズの発生と検出のタイミングを取るため、励起光は周波数〜100 kHzでON/OFFを繰り返す。

この励起光の強度変調の信号と検出されたプローブ光の信号をロックインアンプに入力すれば、励起光に対するプローブ光の

信号の位相遅れから流速が求められる。

図1. マイクロ流速計の原理

3.実験

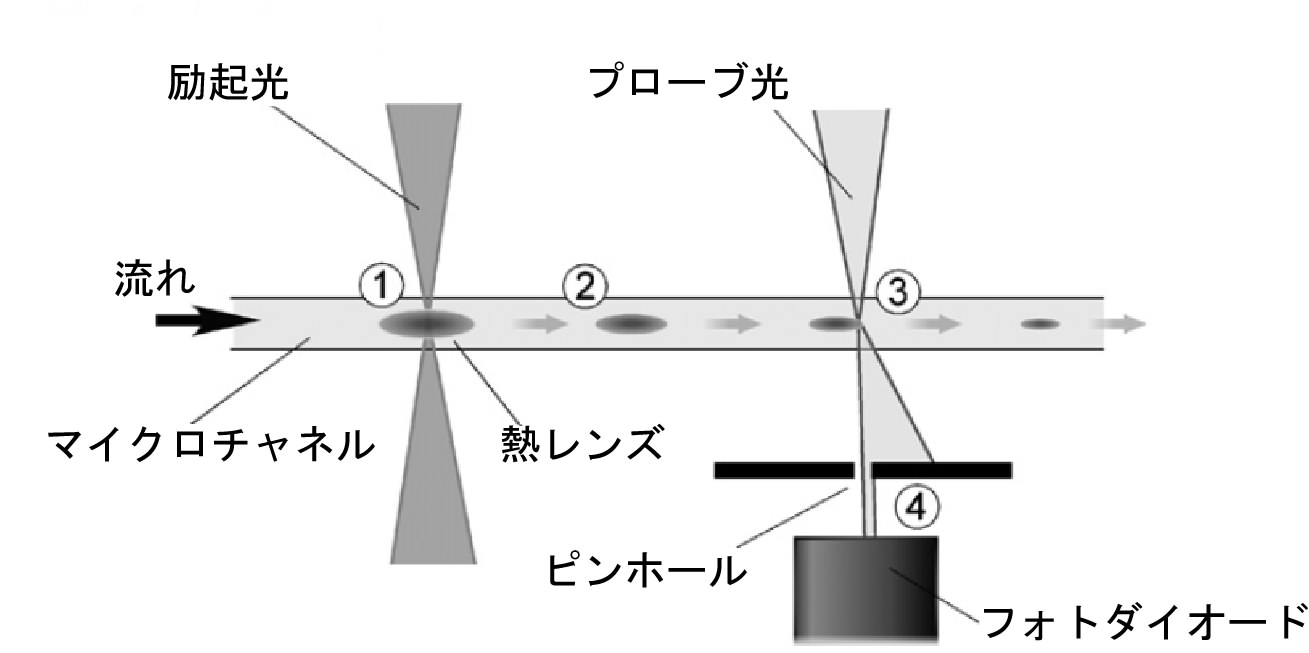

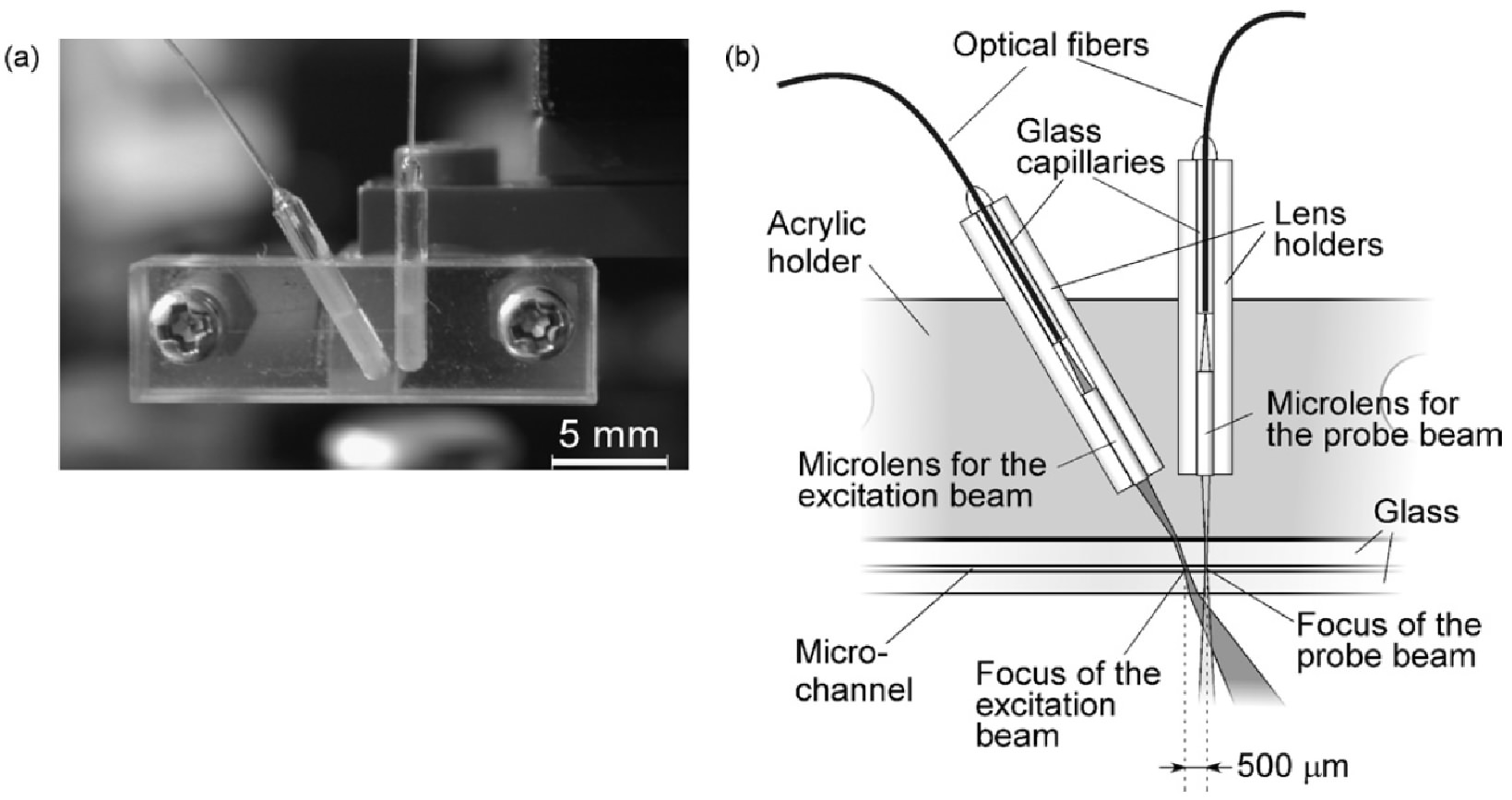

励起光とプローブ光の集光位置をずらすために、また、センサを小型化するために(株)日本板硝子製のSELFOCTMレンズ

を用いて図2に示す装置を製作した。そして、励起光に波長1470 nmの近赤外光、プローブ光に波長785 nmの可視光を用いることで、

マイクロチャネル内を流れる水の流速を測定できることを確認した。

水の流速は、シリンジポンプの流量から計算した。

図2. (a) マイクロ流速計の写真 (b) 模式図

4.結果と考察

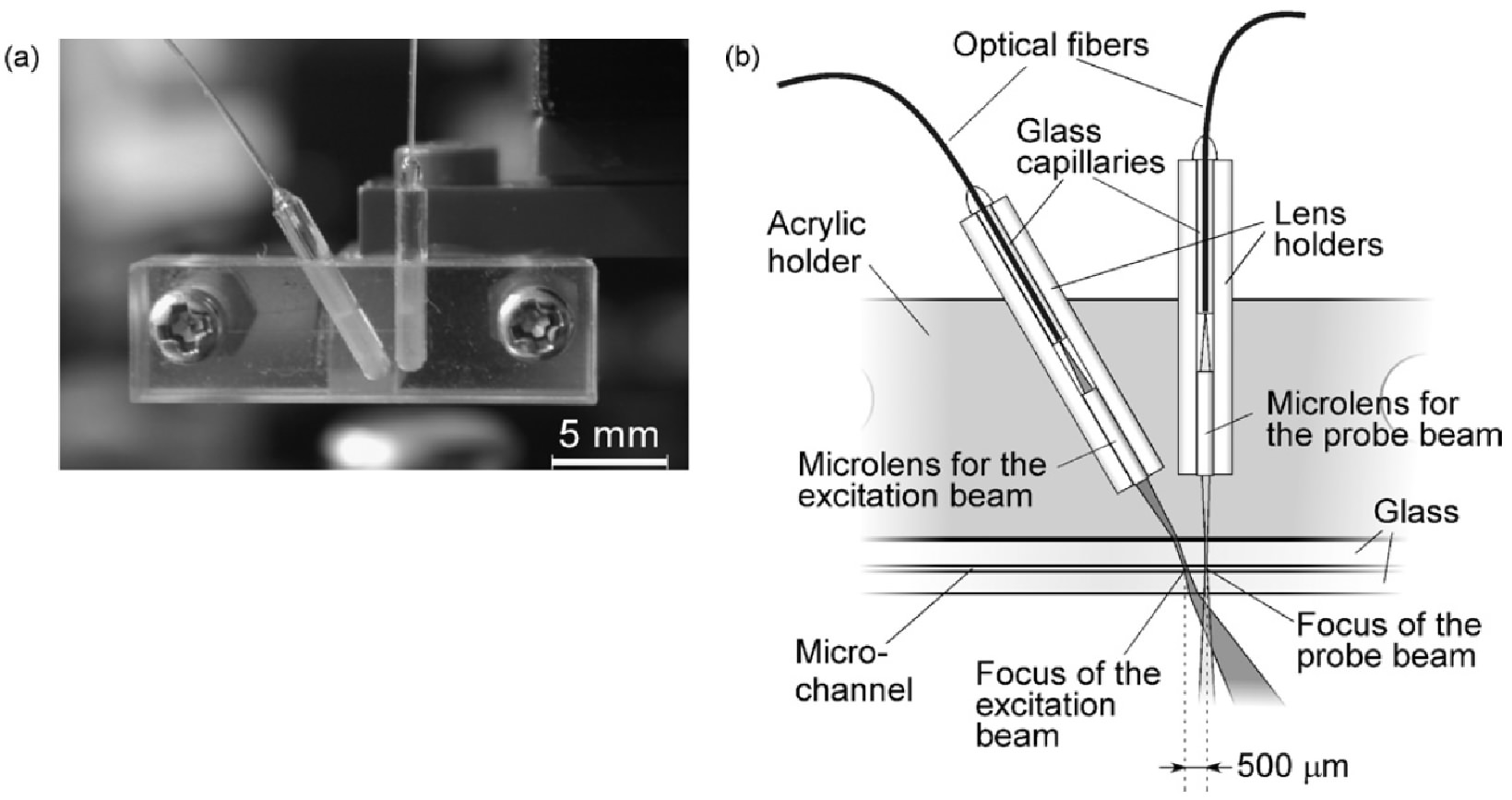

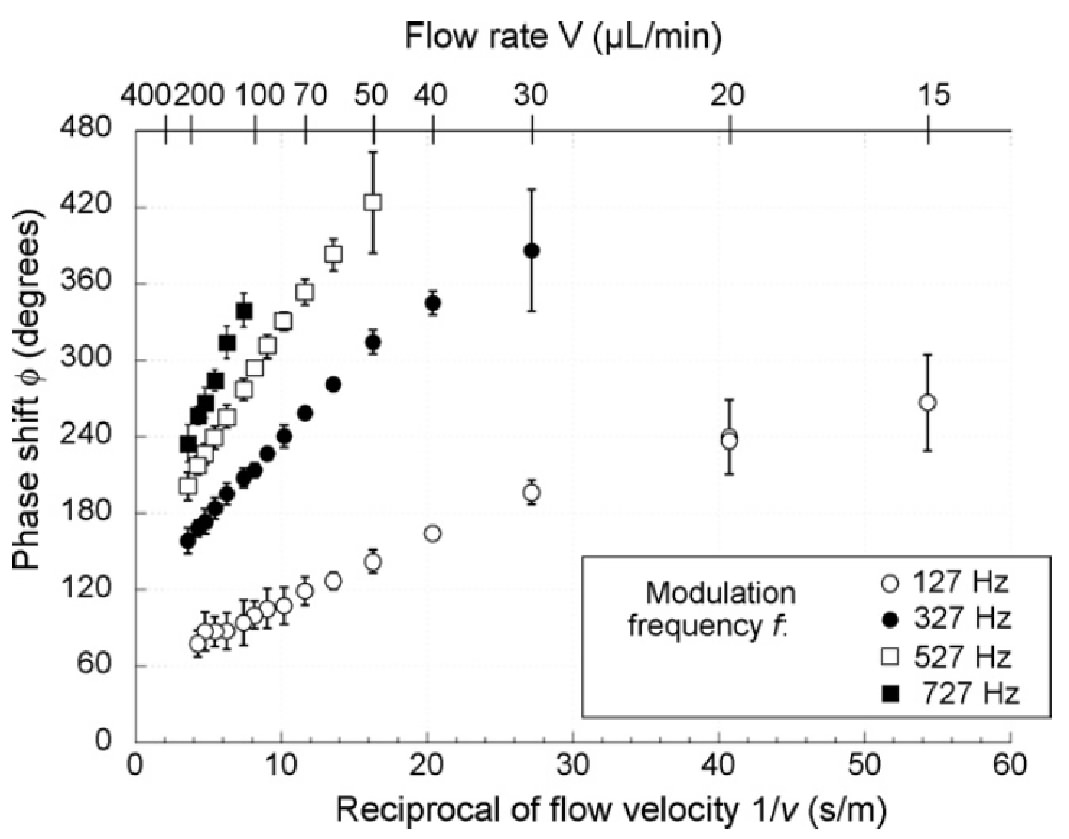

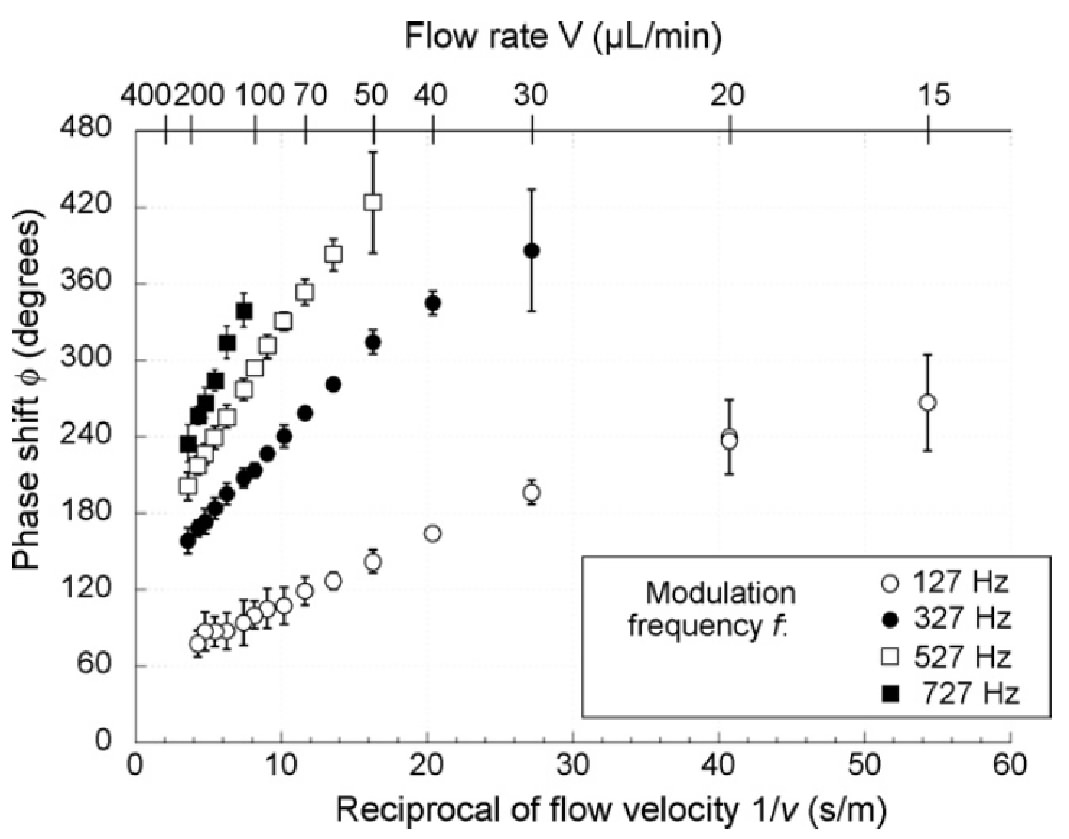

図3は熱レンズ信号の位相遅れを流速の逆数に対してプロットしたものである。

直線的な関係が得られ、流速が遅くなるほど位相遅れが大きくなった。

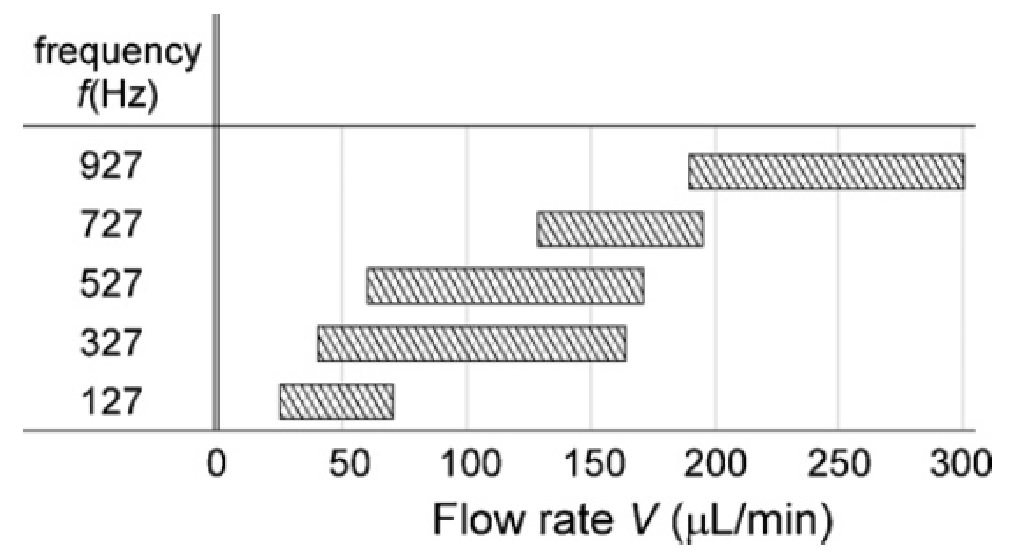

また、強度変調の周波数を変えると直線性を示す流速の範囲も変化した。

変調周波数を低くすると、励起光が照射される時間が長くなるため、発生する熱レンズ効果が大きくなる。

従って、熱レンズが消失するまでの時間が長くなるため、遅い流速の測定に適する。

しかしその反面、ノイズも大きくなるため、早い流速を測定する場合には高い変調周波数が適している。

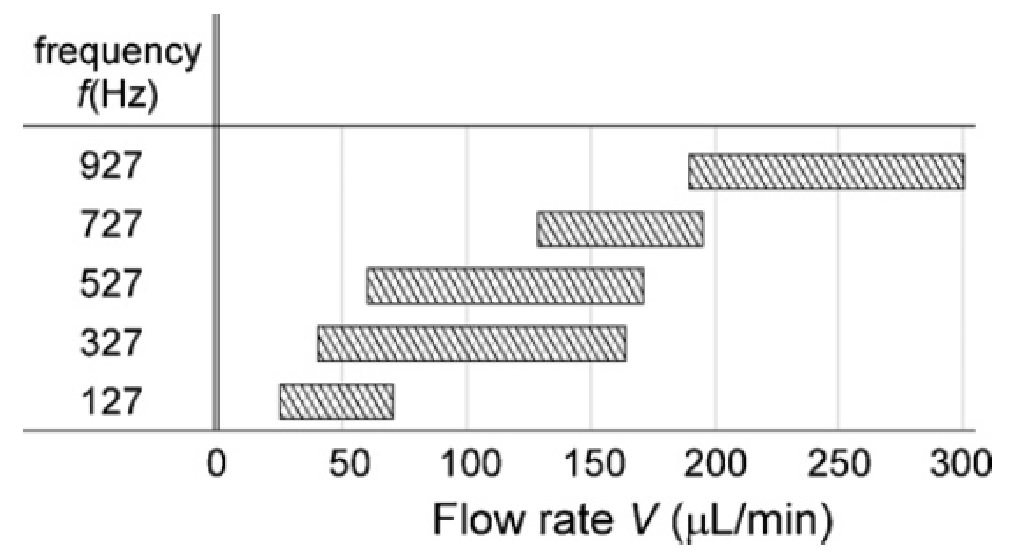

以上の要因から考察される変調周波数とダイナミックレンジの関係を図4にまとめた。

今回開発したマイクロ流速計は、励起波長を変えればほぼ全ての溶媒に対応できるという点で非常に優れている。

同様の原理を用いてほぼ全ての物質の濃度を測定できる熱レンズ顕微鏡とともに、マイクロ化学を支えるセンサとしての活躍が期待される。

図3. 熱レンズ信号の位相遅れの流速依存

図4. マイクロ流速計のダイナミックレンジ

【関連文献】

- Flowing thermal lens micro-flow velocimeter

Yoshikuni Kikutani,Kazuma Mawatari, Kenji Katayama, Manabu Tokeshi, Takashi Fukuzawa, Mitsuo Kitaoka, and

Takehiko Kitamori

Sens. Act. B, 133, 91-96 (2008).