熱レンズ顕微鏡による超高感度分析

1.はじめに

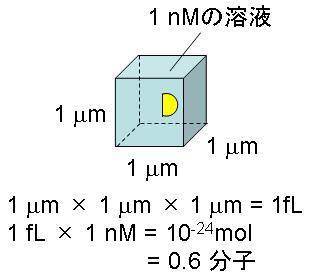

マイクロ化学チップや単一細胞に代表されるような微小空間では、検出体積が小さくなることから

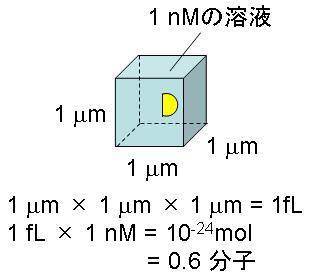

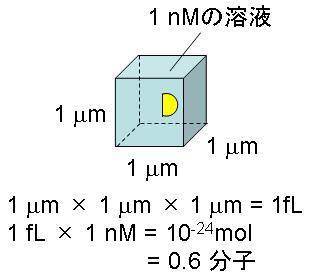

単一分子レベルの高感度な検出法が求められる。例えば、1辺が1 mの立方体中に1 nMの溶液が入っていると仮定すると、

その中に存在する分子は0.6分子である(図1)。

従来、このような分析には専らレーザー誘起蛍光法(LIF)が用いられてきたが、

LIFでは検出対象が蛍光を発する分子に限られていた。そこで当研究室では、光吸収と熱緩和に基づいて検出を行う熱レンズ顕微鏡(TLM)を開発し、

これまで検出することのできなかった非蛍光性分子の超高感度検出に取り組んでいる。

図1. 微小空間と単一分子

図1. 微小空間と単一分子

2.原理

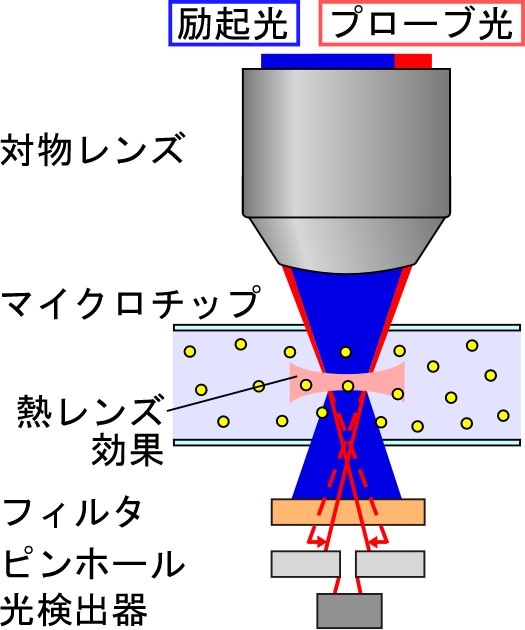

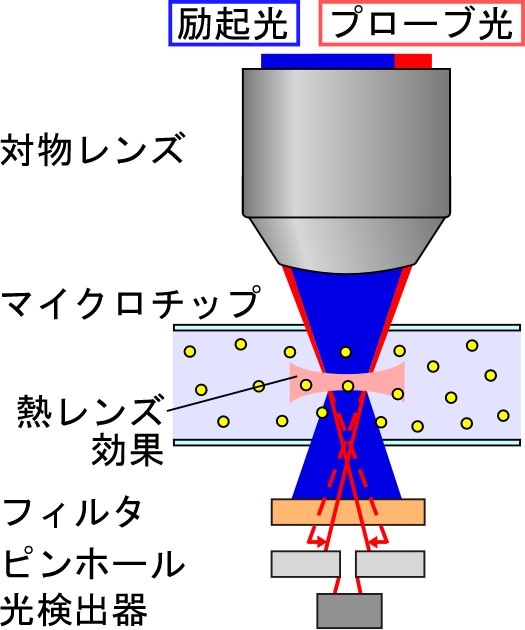

TLMの原理を図2に示す。TLMには励起光、プローブ光の2種類のレーザーが用いられる。

まず励起光を対物レンズで試料溶液に集光すると、基底状態の分子が光を吸収して励起状態となり、

緩和して再び基底状態に戻る。このとき、熱が放出されることによって焦点近傍の溶媒の屈折率が変化する。

この屈折率変化は凹レンズに相当することから、熱レンズ効果と称される。

次にプローブ光を入射すると、熱レンズ効果によってプローブ光が屈折し、ピンホールを通過する光の強度が変化する。

この強度変化の大きさは試料濃度に比例するため、定量が可能となる。

図2. TLMの原理

3.実験

TLMの感度および検出限界を求めるため、色素溶液の熱レンズ信号を測定して検量線を作成した。

試料にはオクタエチルポルフィリン(OEP)のベンゼン溶液を用いた。励起光には波長488 nmのアルゴンイオンレーザ、

プローブ光には波長633 nmのヘリウム−ネオンレーザを用いた。

4.結果と考察

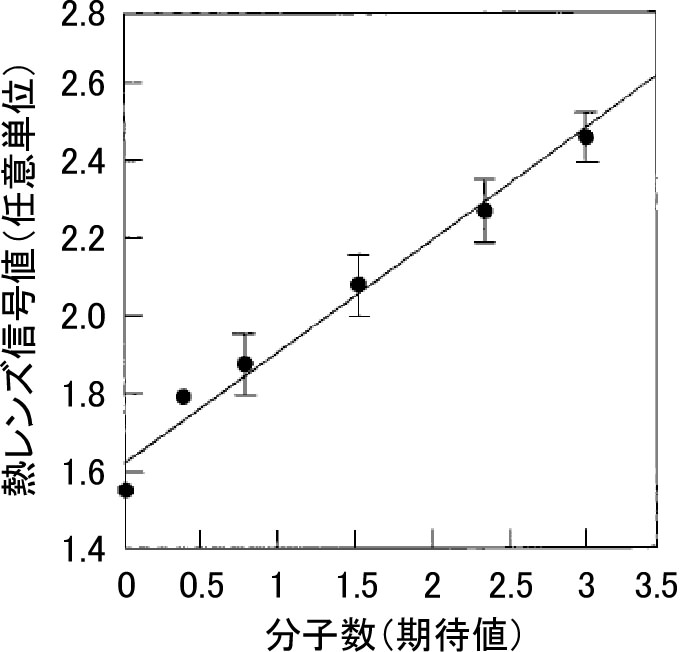

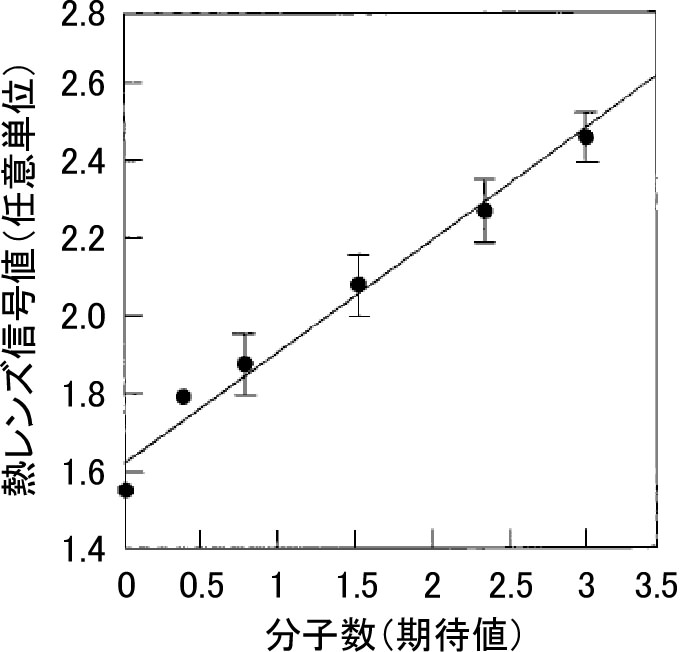

OEPの検量線を図3に示す。縦軸に熱レンズ信号値、横軸に検出体積中の分子数の期待値を示した。

検出体積は焦点部の体積であり、スポット径と共焦点長から7.2 fLと計算した。結果より、検出限界は0.32分子、

定量限界は0.34分子と評価された。

検出限界が1分子を切っているのは、検出体積中の分子数の平均を測定しているためである。

溶液中では、測定対象の分子はブラウン運動によって検出部を高速に(〜ms)出入りしている。

熱拡散はそれよりもずっと遅い現象であるから、検出部中に1個の分子があるか、

ないかの状態でも熱レンズ効果を確認することができた。

本研究はマイクロチップ中で非蛍光性分子を単一分子以下の濃度で検出する技術を開発したもので、世界に類を見ない研究である。

図3. OEPの検量線

【関連文献】

- Determination of Subyoctomole Amounts of

Nonfluorescent Molecules Using a Thermal Lens

Microscope: Subsingle-Molecule Determination

Manabu Tokeshi, Marika Uchida, Akihide Hibara, Tsuguo Sawada, and

Takehiko Kitamori

Anal. Chem., 73, 2112-2116 (2001).